Google検索の「AIモード」が日本上陸!

従来の検索との違いからメリット・デメリット、未来の展望まで徹底解説

「このままSEOは無意味になるのか?」

「AIO・LLMOに特化した戦略が必要になる?」

この記事では最新のテックトレンド、Google検索の新機能「AIモード」について少し詳しく掘り下げていきます。

そして今後のSEO・AIO・LLMO対策(ウェブコンテンツの役割を最大化するための総合的な戦略)で必要なりそうな提案を備忘録として残しておきます。

AIモードの機能は、8月下旬から日本を含む世界180以上の国と地域で英語版が利用可能になり、9月8日には日本語を含む5言語(ヒンディー語、インドネシア語、韓国語、ブラジルポルトガル語)で本格拡張されました。これにより、日本ユーザーもGemini 2.0の高度な推論を活かした検索を、無料で即座に体験できます。

ここでは、AIモードの概要から、これまでの伝統的なGoogle検索との違いを比較しながら、メリットとデメリットを分析。さらに、今後の方針や展望、そしてLarge Language Model(LLM)やAI Overviews(AIO)との兼ね合いについても触れていきます。誰にでもわかりやすいように、専門用語は最小限にし、例を交えて説明します。さっそく始めましょう!

AIモードとは? 基本的な仕組みを理解しよう

AIモードの基本概念

AIモードは、Google検索の新しいタブ(またはモード)で、AI(人工知能)がユーザーのクエリ(質問)に対して詳細な回答を生成する機能です。

従来の検索が「キーワードに合ったウェブページのリンク一覧」を表示するのに対し、AIモードはGoogleのAIモデル「Gemini」を基盤に、情報をまとめたり、会話形式で深掘りしたりします。

例えば

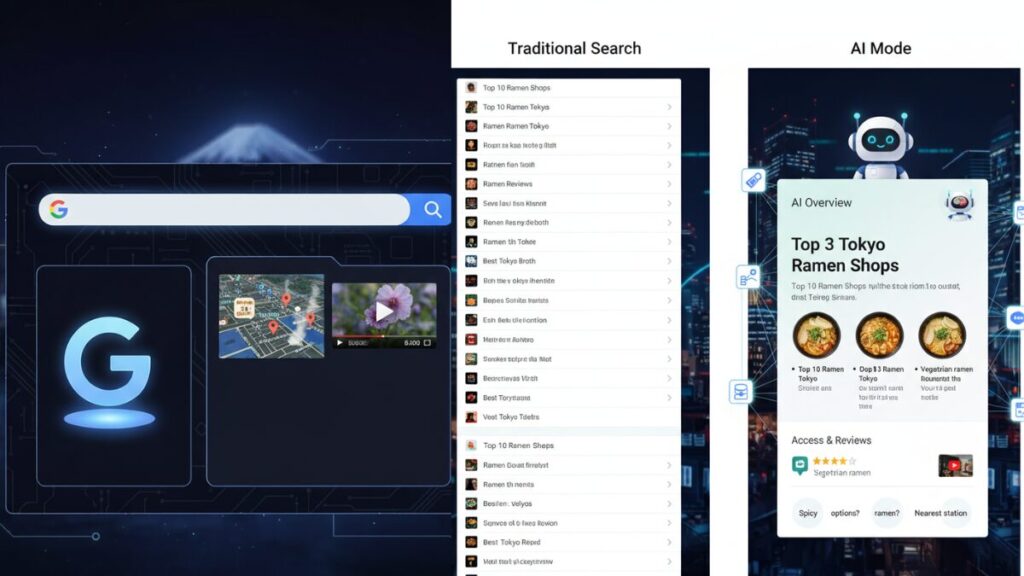

東京でおすすめのラーメン屋を教えて

と検索すると、これまでの検索ではお店のリストやレビューサイトのリンクが並びます。

一方、AIモードでは、AIが複数のソースから情報を集めて「人気の店3選、アクセス方法、口コミのまとめ」を一つのまとまった回答として提示。

しかも、画像や動画も交え、多角的に説明してくれます。

また、AIモードの目玉機能として「クエリファンアウト」(複数の関連クエリを自動生成して情報を集約)が搭載され、複雑な質問(例: 「この絵の著作権について知りたい」)に深い洞察を提供します。

将来的には、画像・動画のビジュアルレスポンスも強化予定です。

クエリファンアウトとは?

- ユーザーの質問: 「AIイラストの著作権は、どうなっていますか?」

- AIの裏側の動き(クエリファンアウト): AIは、この質問の裏に隠された以下のような潜在的な疑問を読み取ります。

- 「AIイラストの著作権は誰に帰属するのか?」

- 「AIに学習させた元の画像に著作権侵害はないのか?」

- 「AIイラストを商用利用する際の注意点は?」

- 「AIイラストを投稿するSNSごとの規約はどうなっているのか?」

そして、これらの質問に対する回答を一つの記事のようにまとめて提示してくれます。

この機能は、元々は米国などで限定的に提供されていましたが、8月下旬のアップデートで日本でも英語版が解禁。9月からは日本語入力・出力に対応し、ブラウザやGoogleアプリ(Android/iOS)で無料で使えます。ただし、一部のアカウントではまだ利用できない場合があるので、Googleアカウントの設定を確認してみてください。

これまでの伝統的な検索との違いを比較

AIモードの登場は、検索の常識を変える大きな変化です。以下に、伝統的な検索(キーワードベースのリンク表示)とAIモードの主な違いを表で比較してみましょう。

| 項目 | 伝統的な検索 | AIモード |

|---|---|---|

| 検索結果の形式 | ウェブページのリンク一覧(青いタイトルとスニペット) | AIが生成した包括的な回答(テキスト、画像、動画の組み合わせ) |

| クエリの対応 | シンプルなキーワード検索が中心 | 複雑な質問や会話型(フォローアップ質問可能) |

| 情報源 | ウェブページのランキングに基づく | LLM(大規模言語モデル)で複数のソースを統合・要約 |

| ユーザー体験 | 自分でリンクをクリックして探す | 一画面で必要な情報がまとまる(ゼロクリック検索) |

| 多様性 | テキスト中心 | 多モーダル(音声、画像、動画対応) |

| パーソナライズ | 基本的に一般化 | ユーザーの過去の検索や好みを反映 |

伝統的な検索は「情報を探すためのツール」ですが、AIモードは「答えを直接提供するパートナー」のような存在。たとえば、旅行計画を立てる場合、伝統検索では複数のサイトを回遊する必要がありますが、AIモードなら「予算5万円以内の京都旅行プラン」を一気に提案してくれます。これにより、検索回数が半分近く減るというデータもあります。

AIモードのメリット:なぜ今、注目されるのか?

日本で利用可能になったことで、AIモードのメリットが身近に感じられるようになりました。主なポイントを挙げてみます。

主なメリット

- 効率性の向上:複雑なクエリに一発で詳細な回答。たとえば、レストラン予約やイベントチケットの検索で、エージェント機能(AIが自動で予約をサポート)が使えるようになり、時間を節約。

- 実践Tips: iPhoneユーザーならGoogleアプリからアクセスがおすすめ。広告なしで爆速表示され、快適さを実現します。米国テストでは、回答満足度が高く、90%のユーザーが外部リンクをクリックせずに解決しています。

- パーソナライズされた体験:ユーザーの検索履歴や場所に基づいてカスタマイズ。日本語対応により、日本特有の情報(例:地元イベント)がより正確に得られます。

- 多様な情報提供:テキストだけでなく、画像や動画を活用。学習や趣味の検索で視覚的にわかりやすい。

- アクセシビリティの向上:無料で誰でも使えるため、教育やビジネスで活用しやすくなりました。特に、日本語対応は非英語圏ユーザーにとって大きなプラス。

これらのメリットにより、検索が「探す」から「理解する」へシフトし、日常の生産性が上がるでしょう。

AIモードのデメリット:注意すべき点は?

一方で、デメリットも無視できません。バランスよく見てみましょう。

⚠️ 注意すべきデメリット

- ウェブサイトのトラフィック減少:AIが情報を要約するため、ユーザーが元のサイトを訪れにくく(ゼロクリック率上昇)、サイト運営者の広告収入が減る可能性があります。日本でも、SEO(検索エンジン最適化)に影響が出ています。 日本でも、ブログ運営者から「PVが激減してやる気が出ない」という声が上がっています。一方、AIのハルシネーション(誤情報生成)事例として、ダーツ関連(トピック)の検索で意外な情報源が引用されるケースも確認・報告されています。

- 情報の正確性とバイアス:AIの回答が誤った場合(ハルシネーション現象)、ユーザーが誤情報を信じてしまうリスク。ソースの確認が重要です。

- プライバシー懸念:パーソナライズのため、個人データが活用される。Googleのプライバシーポリシーを確認しましょう。

- 依存の増加:便利すぎて、ユーザーの批判的思考が低下する恐れも指摘されています。

重要な注意点

これらを踏まえ、AIモードを使う際は、回答のソースをクリックして検証する習慣を付けましょう。

日本ユーザーのリアルボイス

AIモードの日本上陸から1ヶ月、X(旧Twitter)ではさまざまな声が飛び交っています。ポジティブからネガティブまで、リアルな反応をピックアップしてみました。

日本ユーザーの声

- ポジティブ: 「広告なしで爆速! 旅行プランが一瞬で完成」(Xユーザー)。

- ネガティブ: 「デフォルトが通常モードで助かる。AIの嘘情報が怖い」(Xユーザー)。

- ビジネス視点: 「SEOからAIOへシフト必須。SNSでユーザー直結を」(Xユーザー)。

これらの声から、便利さと不安が共存している様子がうかがえます。あなたはどう感じますか?

今後の方針と展望:AI検索の未来はどうなる?

今後の展開

言語と地域の拡大:すでにヒンディー語や韓国語など5言語を追加。今後、もっと多くの言語対応が進み、日本語の精度も向上する見込み。

機能強化:エージェント機能の拡張(ショッピングや予約の自動化)、Gemini 2.0などのアップグレードで、より高度な推論が可能に。特に、日本企業向けに「AIO(AI最適化)」が急務で、llms.txt(AI向けコンテンツ指示ファイル)の設置やSNS直結が推奨されます。競合のPerplexityやBing AIと比べ、Googleの強みはリアルタイムデータ統合ですが、将来的にデフォルトモード化で検索市場を独占する可能性大です。

広告統合:AIモード内に広告を挿入し、収益モデルを確立。

展望としては、AIモードが伝統検索のデフォルトになる可能性が高いです。2025年末までにユーザー数が急増し、検索市場のシェアをさらに固めるでしょう。一方で、規制(例:日本政府のAI促進法)とのバランスが課題。全体として、AIが日常の「知能パートナー」になる時代が近づいています。

LLMやAIOとSEO:AIエコシステムの全体像

AIに評価される「未来のSEO」とは?

結論から言うと、SEOは今後も重要です。AIは人間の代わりに情報を「要約」する能力に優れていますが、「創造」する能力はまだありません。AIが参照し、要約する元となるのは、私たちがウェブサイトに書いたコンテンツだからです。

ただし、評価されるコンテンツの質とKPI(重要業績評価指標)は大きく変わります。これからは、「AIに読ませるためのSEO(AIO:AI最適化)」と「AIが作れない一次情報」、そして「LLMO(大規模言語モデル最適化)」が鍵となります。

GoogleのAIエコシステムとコンテンツ戦略

AIモードを理解する上で、LLM(大規模言語モデル)とAIO(AI概要)の関係は不可欠です。Googleは、これらを組み合わせた包括的なAIエコシステムを構築しています。

LLM(大規模言語モデル)との関係

AIモードは、GeminiのようなLLMを基盤に動作します。LLMが膨大なデータを学習して自然な文章を生成するため、会話形式の回答が可能です。ChatGPTなどの他のLLMサービスも競合ですが、Googleの強みは圧倒的な検索データ量にあります。つまり、私たちは、この豊富なデータベースの「元データ」となる、質の高いコンテンツを作る必要があります。

AIO(AI概要)との関係

AIOは、伝統的な検索結果の上にAIによる要約を表示する機能です。一方、AIモードは専用のタブで、より深い対話を提供します。AIOが**「軽いAI体験」なら、AIモードは「フルAI検索」**と位置づけられ、将来的には統合される可能性もあります。

AI時代を生き抜く、3つのコンテンツ戦略

AIがより賢くなる時代に、ブログで生き残るために実践すべきは以下の3つ。

1. AIに「理解されやすい」ように書く(AIO:AI最適化)

AIに効率よく情報を収集してもらうための文章術。

- 見出しと箇条書きの最適化: 見出しは記事の要点を簡潔に示し、箇条書きはAIが情報を抜き出しやすいように、端的なフレーズで統一。

- 専門用語の丁寧な説明: 専門用語が出てきたら、その都度、初心者にもわかるように噛み砕いて解説することで、AIも正確に理解・要約しやすくなります。

2. LLMに「選ばれる」ためのLLMO

LLMOは、AIがあなたの記事を「質の高い情報源」として優先的に参照するよう、コンテンツを最適化することです。これは、従来のSEOが人間向けだったのに対し、「AI向け」の最適化と言えます。

- 正確性の担保: 事実に基づいた正確な情報を提供することが、AIからの信頼を得る第一歩です。

- 網羅性の追求: 読者の疑問に多角的に答えることで、AIはあなたの記事を「信頼性の高い、包括的な情報源」と判断します。

- llms.txtの活用: 従来のrobots.txtが検索エンジンのクローラーを制御するファイルだったように、AI向けにllms.txtという指示ファイルが今後重要になる可能性があります。これにより、AIに特定のコンテンツを参照させる、またはさせないといった指示が可能になります。

3. AIが作れない「一次情報」を徹底的に追求する

AIは既存の情報を要約する能力は高いですが、あなた自身の経験や考えを基にした情報は生み出せません。

- 独自の体験を記事にする: たとえば、当ブログの「AIに関するブログ」なら、初心者がAIツールを初めて使ってつまずいた体験や、その解決法を詳細に書くことが一次情報となります。

- 美しい写真や独自のデータを加える: 「お花ブログ」のように、ご自身で撮影した美しい写真や、独自に収集したデータは、AIが生成できない唯一無二の価値です。

まとめ:AIモードで検索の新時代を楽しもう

GoogleのAIモードは、日本ユーザーにとって大きな変化、従来のオーガニック検索からの転換点と言えます。これまでの検索との違いを活かし、メリットを最大化しながらデメリットを避けることが鍵。今後の展望として、AIがさらに生活に溶け込むでしょう。

まずはGoogle検索で試してみてはいかがでしょうか?

あなたの検索体験が大きく変わるかもしれません。

AIモードは、特定の国や地域で段階的に展開されています。2025年9月現在、日本語対応は進んでいますが、全ての方が利用できるわけではありません。

今後、対象が拡大していくと思われます。

ではまた、次回の記事でお会いしましょう!

コメント